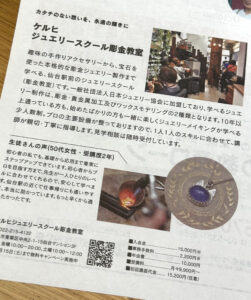

シンプルな琥珀のシルバーリングは、仙台でやってるジュエリー教室の生徒さんの作品です。

「フクリン留め」という爪のない石留めの技法でセッティングされています。

秋の季節にぴったりな指輪ですね。

毎回、課題を作りながら、彫金の技法とノウハウが学べる仙台駅前の彫金教室。

——————————

こんな人におすすめ!

——————————

・ジュエリー制作の基礎を体系立てて学びたい方

・ハンドメイドの枠を超えて、オリジナル作品を作りたい方

・手仕事によるモノづくりの魅力を、もっと深く知りたい方

・1人ではなく、仲間と一緒に切磋琢磨しながら成長したい方

・集中して制作に取り組める、プロの環境が欲しい方

・自分の技術を活かした作品を販売して収入を得たい方

・将来的に自分のブランドを立ち上げたいと考えている方

——————————

学べるジュエリー制作講座

——————————

○彫金の基礎講座

彫金の基本「すりだしリング」を作成して、基本的な工具と材料について学習します。

○ロウ付けの基礎講座

簡単な「よせものペンダント」を作成してロウ付けの基本を学習します。

○仕上げのテクニック

基本の甲丸リングと面積の大きな作品から仕上げのテクニックを学びます。

○ロウ付けの中級講座

複雑なろう付けが必要な作品の制作を通して、ロウ付けをマスターします。

○石留め基礎講座(爪留め)

石留めの基本「爪留め」を課題作品を通して学習します。

○石留め基礎講座(フクリン留め)

石留めの基本「伏せ込み(フクリン留め)」を課題作品を通して学習します。

○地金溶解、彫り留め講座

地金の溶解と、彫り留めのテクニックを学びます。

○石留めテクニック中級

ファンシーカットの色石を使用してアイテムを作成し、高度な石留めの技術を学習します。

○彫りタガネ技法講座

彫りタガネの制作と、彫りの技法によるアイテムを作成して、その技術を習得します。

○ワックスモデリング

ワックスモデリングで作品を作り、デザインの奥行きを広げます。

——————————

通いやすい環境で楽しい!

——————————

▼少人数で一人一人丁寧に

ケルヒ仙台ジュエリースクールは、趣味の手作りアクセサリーから、本格的な彫金アクセサリー製作まで学べる、仙台駅前のジュエリースクール(彫金教室)です。

▼初心者の方、大歓迎!

10年以上通っている方も、始めたばかりの方も一緒にジュエリーメイキングを学びます。

▼充実のサポート体制

プロの工房ですので、主要設備が整っています。最大6人までの少人数制で、1人1人のスキルに合わせて、講師が親切・丁寧に指導します。